Bên dưới đây mình có spoil trước 1 phần nội dung của cuốn sách với mục tiêu là để bạn tham khảo và tìm hiểu trước về nội dung của cuốn sách. Để xem được toàn bộ nội dung của cuốn sách này thì bạn hãy nhấn vào nút “Tải sách PDF ngay” ở bên trên để tải được cuốn sách bản full có tiếng Việt hoàn toàn MIỄN PHÍ nhé!

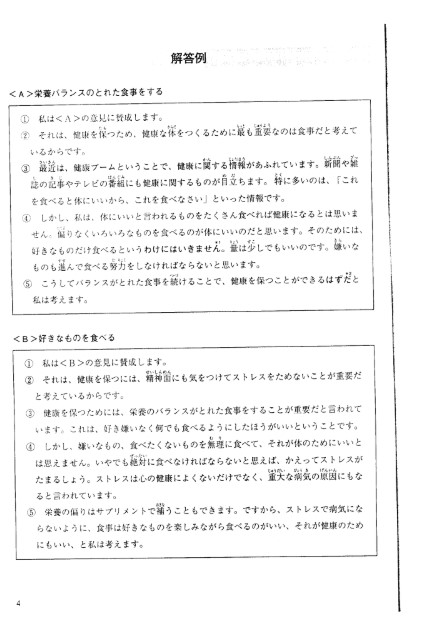

解答案

<A>栄養バランスのとれた食事をする

(1) 私は<A>の意見に賛成します。

(2) それは、健康を保つため、健康な体をつくるために最も重要なのは食事だと考えているからです。

(3) 最近は、健康ブームということで、健康に関する情報があふれています。新聞や雑誌の記事やテレビの番組にも健康に関するものが目立ちます。特に多いのは、「これを食べると体にいいから、これを食べなさい」といった情報です。

(4) しかし、私は、体にいいと言われるものをたくさん食べれば健康になるとは思いません。偏りなくいろいろなものを食べるのが体にいいのだと思います。そのためには、好きなものだけ食べるというわけにはいきません。量は少しでもいいのです。嫌いなものも選んで食べる努力をしなければならないと思います。

(5) こうしてバランスがとれた食事を続けることで、健康を保つことができるはずだと私は考えます。

<B>好きなものを食べる

(1) 私は<B>の意見に賛成します。

(2) それは、健康を保つには、精神面にも気をつけてストレスをためないことが重要だと考えているからです。

(3) 健康を保つためには、栄養のバランスがとれた食事をすることが重要だと言われています。これは、好き嫌いなく何でも食べるようにしたほうがいいということです。

(4) しかし、嫌いなもの、食べたくないものを無理に食べて、それが体のためになるとは思えません。いやでも絶対食べなければならないと思えば、かえってストレスがたまるでしょう。ストレスは心の健康によくないだけでなく、重大な病気の原因にもなると言われています。

(5) 栄養の偏りはサプリメントで補うこともできます。ですから、ストレスで病気にならないように、食事は好きなものを楽しみながら食べるのがいい、それが健康のためにもいい、と私は考えます。

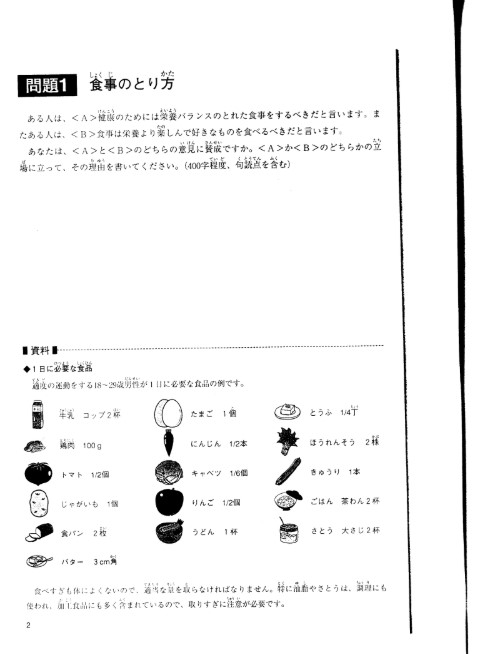

問題 1

(Diagram Flowchart structure)

| A | B | |

| (Title) | 栄養バランスのとれた食事をするか 好きなものを食べるか | |

| A 栄養バランスのとれた食事をする | (1) 立場の表明: それは〜はずです | B 好きなものを楽しんで食べる |

| (2) 理由: 食事は健康のもと | (1) 立場の表明: それは〜からです | |

| (3) 現状: 「体にいいものを食べなさい」と言われている | (2) 理由: ストレスをためないのが健康のもとだ | |

| (4) 反論: 偏りなく食べるのがいい | (3) 現状: 「好き嫌いなく何でも食べなさい」と言われている | |

| (5) 結論: 栄養バランスのとれた食事で健康を保つことができる | (4) 反論: 嫌いなものは無理に食べないほうがいい | |

| (5) 結論: ストレスを避けるためにも、好きなものを食べればよい |

■語句

〜があふれている to be overflowing with 〜

〜が目立つ to stand out

偏りなく equally

選んで〜する to ready to 〜

バランスがとれた well-balanced

精神面 mental aspect

ストレスをためる to build up stress

かえって on the contrary

サプリメント supplement

補う to make up for

■表現

1 〜わけにはいかない

体にいいからといって野菜ばかり食べているわけにはいきません。

ダイエットしてやせたいけれど、健康のことも考えないわけにはいきません。

2 〜はずだ

好きなものを楽しみながら食べていれば、ストレスはたまらないはずです。

偏りのない食事をすることで栄養のバランスがよくなり、その結果、健康が保てるはずです。

問題 2 新学期はいつがいいか

日本では新学期は4月です。ある人は、<A>新学期は春の自然に合っていていいと言います。またある人は、<B>新学期は夏休みの後の秋のほうがいいと言います。

あなたは、<A>と<B>のどちらの意見に賛成ですか。<A>か<B>のどちらかの立場に立って、その理由を書いてください。(400字程度、句読点をふくむ)

■資料

世界各国の新学期

| 春 | 秋 | |||

| 国 | 新学期 | 学期制 | 国 | 新学期 |

| 日本 | 4月 | 3学期制 | 中国 | 9月 |

| 韓国 | 3月 | 2学期制 | アメリカ | 9月 |

| タイ | 5月 | 2学期制 | イギリス | 9月 |

| フランス | 9月 | |||

| オーストラリア | 1月 | |||

| ドイツ | 9月 | |||

| イスラエル | 9月 | |||

| ロシア | 9月 | |||

| スウェーデン | 8月末 |

日本では明治時代の前半は、小学校から大学まで新学期は9月でした。1886年、国や他の会計年度が4月から3月までになったため、それに合わせて学校も4月が新学期になったと言われています。企業の海外展開とともに親の転勤によって海外の学校で学ぶ子供が増えたことなどから、新学期を9月に変えるべきだという意見もあります。しかし100年以上続いた伝統を変えることへの抵抗、桜の花が咲く季節の進級・進学への思い入れなどから反対意見も多くあります。

<A>新学期は春がいい

(1) 新学期が4月に始まるのは本当にいいことだと思います。

(2) 4月というのは長くて寒い冬の後で春になり、人々の心も明るく希望に燃える季節だからです。水や草の芽も出てきて、きれいな花も咲き、入学や進級を祝ってくれてるようです。動物たちも春には冬眠からさめて、活動を始めます。このように春に新しいことを始めるというのは、自然のリズムとうまく合っているのです。

(3) もし秋に新学期を始めると、すぐに冬に向かってしまいます。冬が近づくとだんだん寒くなり日も短くなって人々の心が暗くさびしくなるのは、みんあよく知っているはずです。このような季節に新学期を始めるのはよくありません。

(4) 4月に咲く桜とともに始まる新学期ほどいいものはないと思います。

<B>新学期は秋がいい

(1) 日本も世界の多くの国と同じように新学期を秋にすべきだと思います。

(2) 日本の夏はとても蒸し暑くて勉強には向かないので、他の国と同じように夏休みがとても長いです。休みは勉強の区切りですから、一番長い夏休みの後に新学期を始めるほうがいいと思います。夏休みの間に好きなことをたくさんして十分休んだ後新学期が始まると、気持ちも新しくなって一生懸命勉強できます。

(3) 今のように新学期が春だと、アメリカやイギリスなど海外で勉強するのに半年の違いがあって不便です。最近は日本からそのような国へ留学する人や親の仕事で行く子供がたくさんいますから、そうした人は半年を無駄にしてしまいます。

(4) 長い夏休みの後、新しい気持ちで新学期を始めることは、特に国際化の進んだ今、必要なことだと思います。

問題 3 テレビの字幕は必要か

日本では、テレビで出演者が話した内容が字幕で出ることがよくあります。ある人は、<A>字幕は画面のじゃまなのではないほうがいいと言います。またある人は、<B>字幕があったほうがわかりやすくていいと言います。

あなたは、<A>と<B>のどちらの意見に賛成ですか。<A>か<B>のどちらかの立場に立って、その理由を書いてください。(400字程度、句読点をふくむ)

■資料

テレビの字幕

ふつう「字幕」というと、外国語の映画の下に出る訳や英語の上にでるニュース速報、映像を証明する見出し、場所や人物の名前や番組制作者の表示などに使われる字幕(テロップ)をいいます。しかし、ここで問題にしているのは、1990年代から見られるようになった、数話(NHK長寿のテレビ局)のバラエティー番組やワイドショーなどで出演者が言った言葉をそのまま、あるいは要約して写す字幕です。

字幕が多い理由の一つとして、音声だけでは聞き取りにくいということが考えられます。具体的には、

① スタジオ以外で撮影した現場の映像が多いので、背景にさまざまな音が入っている

② 話のテンポが速く、場面がすぐに切り替わるので、音声だけでは、わかりにくい

③ 著書録画、方言、音声を変えたインタビューなどで、出演者の話し言葉がわかりにくい

などです。

また最近は「と」「と、その時!」「ところが」など、場面に区切りをつけたり、印象を強くしたりするために、出演者の話した言葉以外も字幕化されています。